新加坡填海扩张

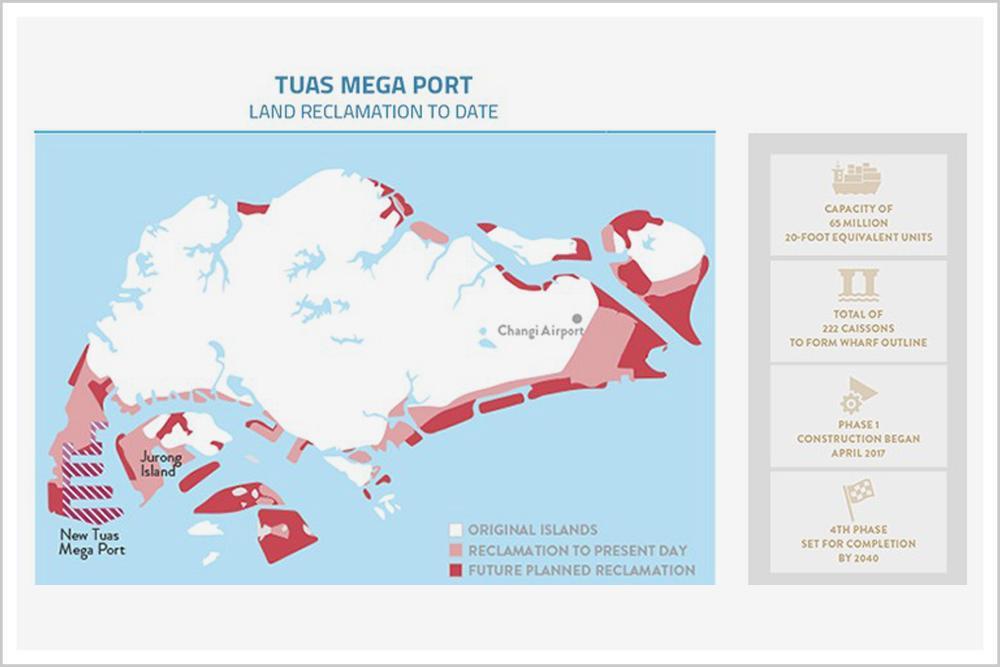

新加坡的野心在填海造陆中表现得淋漓尽致。它已经造出了143平方公里的新土地,这几乎等于成都面积的百分之一,相当于每十年就能新增一个澳门的规模。大士港口正在扩建中,预计到2040年,它将成为世界上最大的集装箱码头。这样的宏大工程,对砂石的需求量之大,不难想象。

持续的海域填埋和扩张,对邻近海域的生态环境造成了影响。据世界自然基金会预测,到本世纪末,湄公河三角洲将有一半面积不复存在。这一现象的背后,与大规模的砂石开采密切相关。为了确保自身的发展,新加坡还将砂子视为一种战略资源,储备起来以应对可能出现的短缺和禁令。

全球砂石需求高涨

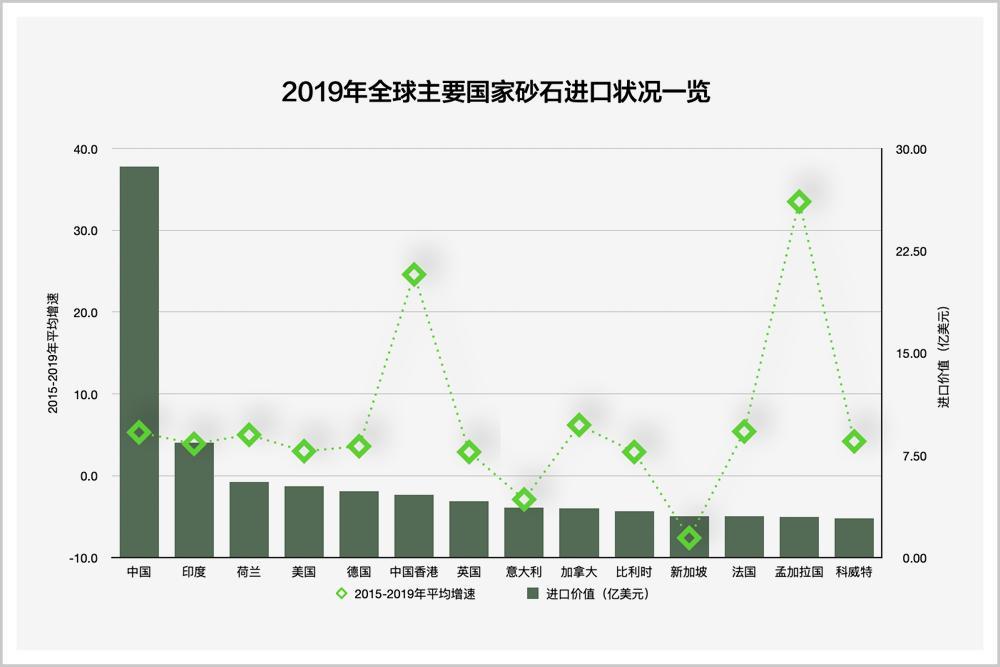

联合国预测,在接下来的三十年里,将有25亿人涌入城市,其中中国和印度将分别迎来4.16亿和2.55亿新增人口。随着城镇化进程的加速,房地产和基础设施建设持续升温,全球对砂石的需求不断上升。2020年,中国政府为铁路建设投入了1000亿国家资本金,预计到2035年,铁路网络和高铁项目的推进将引发对砂石的大量需求。

2000年至2018年间,印度建筑用砂的年需求量增长了近两倍。砂石在城市建设中扮演着不可替代的角色。随着城镇化进程的推进,全球范围内对砂石的需求日益旺盛,需求量的增长趋势愈发显著。

供给下滑危机

需求不断增长,全球环保标准也变得更加严格,导致砂石资源供应量显著减少。从2016年到2021年,我国砂石矿山数量从5万多家锐减至1.7万多家;全国砂石企业数量也从2013年的5.6万家减少至1.7万家。而在美国,2002年有超过2000家的露天采石场,但到了2019年,这一数字已不足1000家。

环保政策导致砂石供应受限,使得获取砂石变得更加困难。众多砂石矿山及关联企业被迫关闭,市场砂石供应量随之下降,进一步加剧了供需矛盾。

机制砂的兴起

天然砂资源减少,机制砂因而成为替代选择。自2010年起,得益于相关部门和地方政府的推动,机制砂产业迅速扩张,年产量已高达200亿吨,成为我国建筑用砂的主要供应者。2019年,我国机制砂的消耗量达到了194.1亿吨,其占比也从2008年的36.0%上升到了91.1%,现已占据市场主导地位。

机制砂在一定程度上减轻了砂石资源不足的困境,然而,其生产过程却遭遇了资源有限等挑战。即便资金投入充足,机制砂的产量提升也难以跟上需求的迅猛增长。

海砂问题凸显

海砂淡化技术尚不完善,应用规模不大,仅占整体技术的6%。然而,海砂非法开采现象严重,2020年,全国非法开采的海砂总量超过1.5亿吨,这些海砂在沿海及中部省市私下流通。使用未经处理的砂子建造房屋,存在极大的安全隐患,可能导致危楼风险。

砂石需求迫切,导致海砂乱采现象频发。这种行为不仅破坏了海洋生态环境,还对建筑安全及民众的生命财产安全构成了极大威胁。

建筑垃圾新出路

预计在接下来的十年里,我国每年将产出超过15亿吨的建筑废弃物,其中含有大量可回收的砂料。这一现象为砂石资源的新来源开辟了途径,也许有助于减轻砂石市场的供需紧张状况。

迪拜世界岛项目,耗费了大量沙石,最终却因烂尾而沉入海底。这一事件警示我们,在开发资源时必须做好合理规划,探索可持续的砂石使用途径。建筑垃圾的再利用,或许能为我们开启一扇新的大门。